房国东:子孙贤民族有望 家风正举国兴仁

更新时间:2025-10-07 关注:2517

编者按:改革开放四十余载,我国经济成就斐然,但国民人格提升与家庭教育的短板亦不容忽视。“扶不扶” 争议、社会戾气事件、部分子女失责等现象,背后皆折射出家庭教育的缺失。而毛泽东严教子女不搞特殊、习近平受 “精忠报国” 家风熏陶成长的事例,又为良好家教树立了典范。

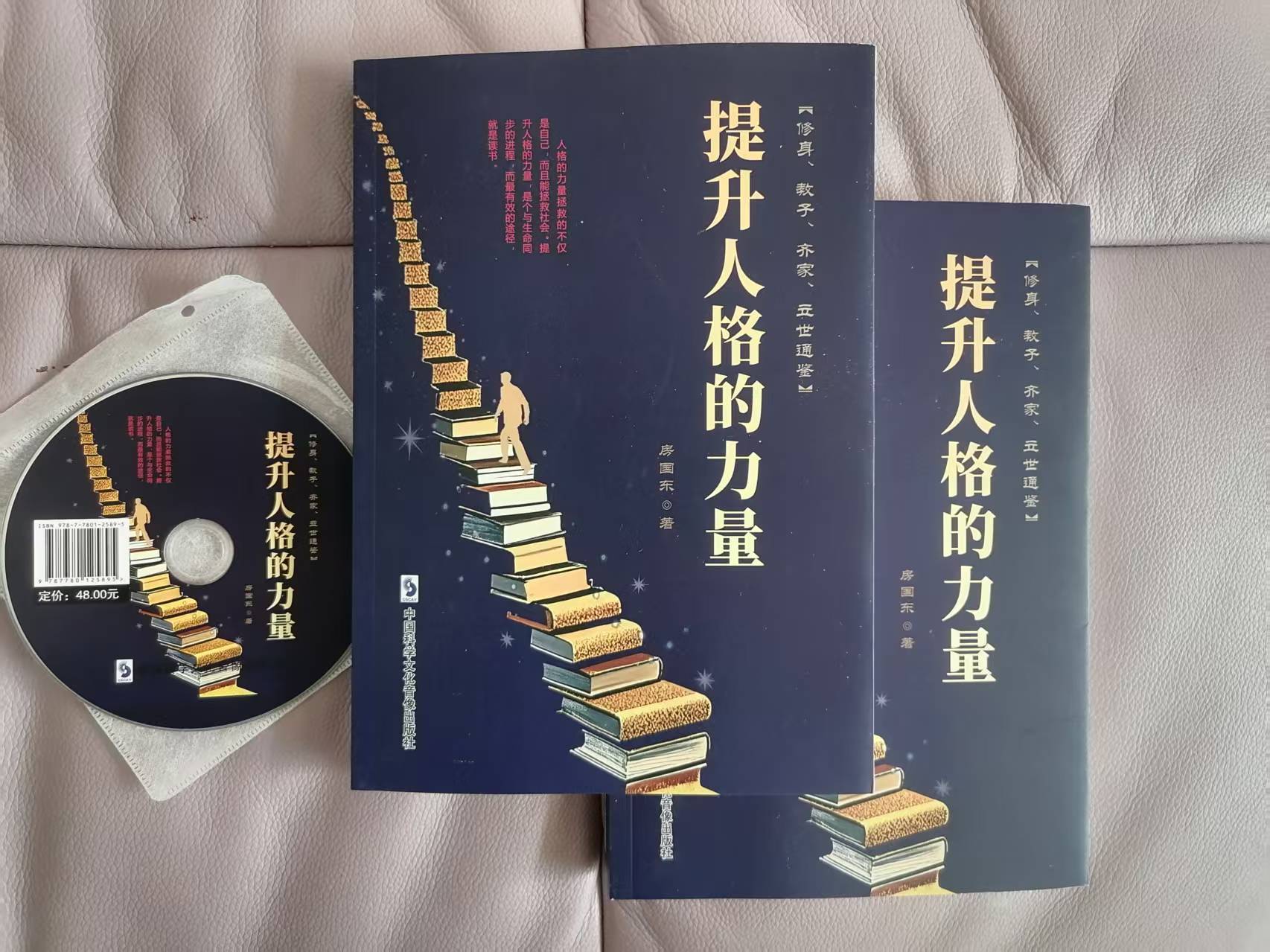

在此背景下,房国东先生结合自身担忧与责任担当,撰写《提升人格的力量》(原《心田留与子孙耕》),更在齐齐哈尔外国语学校开展 46 期 “周五家长课堂”,探索家庭教育之路。本书以写给孙子的 “私房话” 为载体,用浅显语言诠释育人道理,响应习近平总书记 “立德树人” 号召,为迷茫家长提供方向。

我们希望读者能从书中汲取智慧,重视家庭、家教、家风建设,助力孩子健全人格养成,为民族道德复兴与社会风气改善贡献力量,也期待读者提出宝贵意见,共同推动家庭教育发展。

改革开放四十多年来,各方面取得的巨大成就有目共睹,无需赘言。

改革开放四十多年来,存在的一定问题,也不容忽视。其中,最实在、最重要、最关键、最迫切的问题,是国民人格的提升问题。表现在最具体的方面之一,是家庭教育。

尽管是极少数,不能完全代表主流社会,但也足以让人心痛的了。你看,有关老人摔倒“扶不扶”,竟然也成为社会讨论的话题,多么悲哀!个别老人“讹人”或救助者“被讹”,为什么会出现?除了“不是你撞的,你为什么去扶”那个糊涂的判决导向之外,是家庭教育失误导致。最近网上,不时出现的“戾气”现象,因为两车相遇,不能谦让一下,而大打出手;因为“霸座有理”而不肯自责;因为炫耀“护照”身份,而张狂撒泼,丑态百出;因为夫妻一时失和,而的大街上拳脚相向;或者,有些年轻人没有责任感,不赡养老人,不结婚,不生孩子等。试想,如果家庭不支持这种“极端自私”的戾气行为,会怎样?如果家庭支持这种“极端自私”的行为,又会怎样?

退一万步讲,你可以对别人的话不听,对家人的话也不听吗?听不听,怎么听家人的话,反映的就是家庭教育问题,反映的是家庭价值观问题。

说到这,可以让我们回顾一下老一辈革命家是怎么处理家教问题的。

谦虚谨慎、艰苦奋斗,保持共产党人本色,是毛泽东家风家教思想的基本内容。他在给儿子毛岸英、毛岸青的信中说:“人家恭维抬举你,这有一样好处,就是鼓励你上进;但有一样坏处,就是易长自满之气,得意忘形,有不知脚踏实地、实事求是的危险。”毛泽东提醒他们,不能因为是领导干部的子女就骄傲自满,一定要谦虚谨慎,老老实实做人做事。

1954年4月,毛泽东从来京的乡友中得知文家的部分亲戚不服从当地政府管理,立即写信给石城乡党支部和乡政府:“文家任何人,都要同乡里众人一样,服从党与政府的领导,勤耕守法,不应特殊。请你们不要因为文家是我的亲戚,觉得不好放手管理。”

毛泽东对自己子女的要求异常严格。三年困难时期,全国人民都勒紧腰带过日子,毛泽东一家也不例外。当时李讷在寄宿学校读书,由于吃不饱,毛泽东身边的卫士便偷偷给她送去几包饼干,结果受到严厉批评,他说:“她是学生,按规定不应该享受就不能享受,我和我的孩子都不能搞特殊,现在尤其要严格。”在毛泽东的严格要求下,他的子女都以平常心过平常的日子。李纳后来上了大学,因学校地处郊区,离家较远,冬季天黑才能到家,毛泽东身边工作人员便偷偷派车去接李纳回家,被他发现后进行了严厉批评。工作人员解释:“天黑了,一个女孩子走夜路不安全。”毛泽东则反问道:“别人的孩子就不是孩子?别人的孩子独自回家,我的孩子为什么就不行呢?”尽管工作人员一再解释,毛泽东态度仍然十分坚决:“不许接,说过就要照办。”

1946年初,毛岸英从莫斯科回到延安后,毛泽东也没有让久别重逢的儿子与自己同住,而是特意叮嘱毛岸英:“你要和老乡们一同吃,一同住,一同劳动,从开荒一直到收割后”。还有一回,毛泽东关心地问毛岸英:“你吃么子灶?”听到毛岸英回答说“吃中灶”后,毛泽东顿时脸色变得沉重起来,加重语气说道:“你怎么能吃中灶呢?”你应该跟战士一样,吃大灶去。不要搞特殊化,严于律己才光荣呢!”从此之后,听从父亲教诲的毛岸英就与普通战士们一起吃起了大锅饭。

透过这些伟人家教事例,我们看到了一位身居高位的父亲时时处处对子女严格要求的坚守,毛泽东在内心深处希望子女在学习、工作、生活中要和普通人一样,不要因自己特殊的家庭原因而变通搞特殊,破坏大家共同遵守的原则和纪律,让子女养成规矩意识,和大家一道生产、劳动,共同维护集体荣誉,在融入集体中为集体做贡献。

习近平在会见第一届全国文明家庭代表时说“无论时代如何变化,无论经济社会如何发展,对一个社会来说,家庭的生活依托都不可替代,家庭的社会功能都不可替代,家庭的文明作用都不可替代。”

习近平总书记很孝敬父母。家人为其父亲举办88岁寿宴时,当时习近平作为一省之长,公务繁忙,实在难以脱身,于是抱愧给父亲写了一封深情款款的拜寿信。母亲齐心年过90岁高龄,习近平每当有时间陪她一起吃饭后,都会拉着母亲的手散步,陪她聊聊天。妻子彭丽媛作为军旅歌唱家,那时经常要接受任务奔赴外地慰问演出,习近平总是十分牵挂,只要条件允许,无论多晚,他每天都要跟妻子至少通一次电话。过去每逢除夕,彭丽媛总要参加春晚演出,在外地工作的习近平只要回北京过年,就总是边看节目边包饺子,等她演出结束回家后才煮饺子一起吃。

习近平曾经回忆,“记得我很小的时候,估计也就是五六岁,母亲带我去买书。”“我偷懒不想走路,母亲就背着我,到那儿买岳飞的小人书。”“买回来之后,她就给我讲精忠报国、岳母刺字的故事。‘精忠报国’四个字,我从那个时候一直记到现在,它也是我一生追求的目标。”

在习近平看来,“家庭是人生的第一个课堂,父母是孩子的第一任老师。”正是在这个课堂中,习近平从父母那里获得了让他受用一生的教育。习近平曾坦言,“从父亲这里继承和吸取的高尚品质很多”。他曾在给父亲习仲勋的一封拜寿信中详细列举:一是学父亲做人;二是学父亲做事;三是学父亲对信仰的执著追求;四是学父亲的赤子情怀;五是学父亲的俭朴生活。

担任中共中央总书记以来,习近平多次倡导勤俭节约、反对铺张浪费。”他的这种俭朴品质,就是在父亲的言传身教下形成的。习仲勋吃饭时掉在桌上的米粒都要捡起来吃掉,吃到最后还要掰一块馒头把碗碟上的菜汁擦干净。

“我是农民的儿子”,这是习仲勋在家里常说的一句话。习仲勋经常教育孩子要靠自己的本事吃饭,鼓励子女到艰苦的地方去,到基层去,到祖国建设最需要的地方去,1978年自己初到广东工作,每天都要到凌晨后才肯休息,当年盛夏冒着酷暑一连跑了23个县。这些无疑都对习近平产生了巨大的影响。习近平早年任职地方时,在正定,他跑遍了所有村;在宁德,他到任3个月就走遍了9个县,后来又跑遍了绝大部分乡镇;到任浙江后,他用一年多时间跑遍了全省90个县市区。

1987年,习近平与彭丽媛在厦门结婚,只在宾馆办了一桌酒席,答谢同事好友。当事人回忆,“晚饭后,我们4个人到他家里坐坐,到了才发现,家里没什么准备,彭丽媛临时花5块钱到街上买了一些糖果分给大家吃。”

这是一个与众不同的家庭,也是千千万万普通中国家庭中的一个。正是这样一个又一个注重家风的家庭,成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点。正是在这样良好家教的耳濡目染中,习近平体会到,家庭教育涉及很多方面,最重要的是品德教育,是如何做人的教育。

子孙贤民族有望 , 家风正举国兴仁。反观我们现在的有些家庭教育,不能尽如人意。有些家庭告诉子女“不要信任任何人”,“人世间没有真情,一切都是利益关系”,“不要忍让”,“不要吃亏”等,特别是过度的溺爱,让孩子无情,过度的替代让孩子无能,过度的期待让孩子无所适从。归根到底,是家庭教育的失误。加之社会上坑蒙拐骗的价值导向、不良媒体、过度娱乐的引诱、导致社会上一系列不良现象时有发生。

“家风好,就能家道兴盛、和顺美满;家风差,难免殃及子孙、贻害社会。”习近平曾痛心地说,“从近年来查处的腐败案件看,家风败坏往往是领导干部走向严重违纪违法的重要原因。”因此,在他看来,领导干部的家风,不是个人小事、家庭私事,而是领导干部作风的重要表现。

对于我自己,与新中国同龄,看着自己可爱的孙子在成长,就曾有诸多担心。我对改革开放以来经济上取得的巨大成就,十分认可,但是,一度的世风日下,媒体滥象,反映了社会价值观的迷失,公众道德的滑坡!加之看到社会上个别年轻人的极端劣行,我深感痛心!千千万万个家长,都希望自己的孩子能有良好的教养,却又苦于教子无方。谁来解这个难题?尽管我没这个能力,但我有这个冲动!我想了,起码我要先让我的孙子懂得做人的道理。如果给他留下我的经验和教训,让他在人生路上,少走弯路,不是比留金钱更有意义嘛!这是我一定要给孙子留下‘私房话’的初始原因。

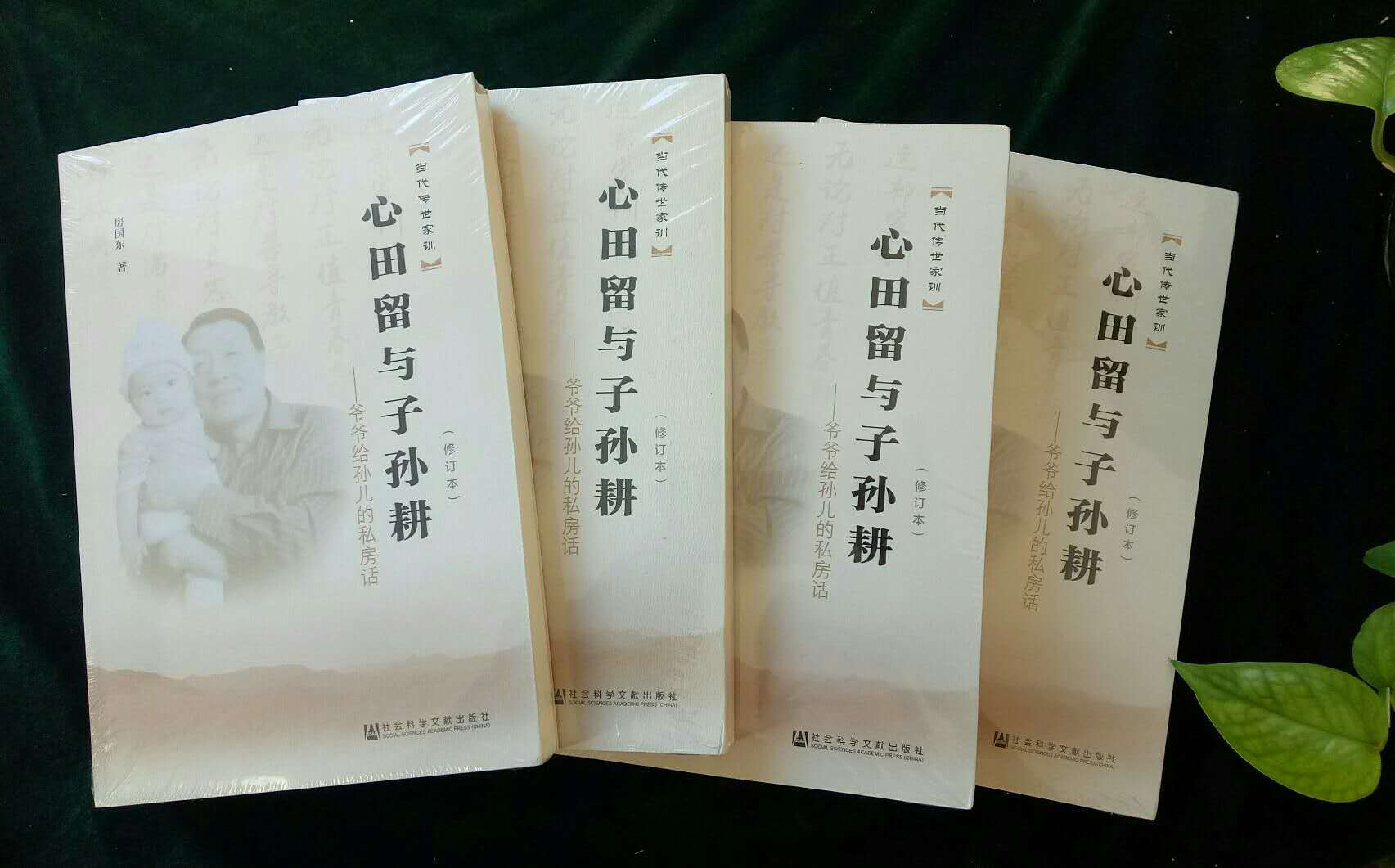

拯世救俗,与不良社会风气抗争,是人民的期待!我是共产党员,感到应该为民族的未来发一点声音,为捍卫道德高地尽一己之力!于是,从内心有一种要呐喊一声的潜意识。于是写了当代传世家训《心田留与子孙耕》(先期由社会科学文献出版社出版,2025年9月又由中国科学文化音像出版社以《提升人格的力量》再版),为家庭教育做了有益的探索。我认为,“拯救”孩子的治本之举,是如何开启心智,激发他内在的担当力、自胜力、学习力、创造力、适应力,从小培养他健全的品格。正是基于这样的理念,才努力用最浅显的语言,不厌其烦地把许多深奥的道理诠释给自己的孙子。这些“私房话”,毫无粉饰,毫不做作,或许有些太过直白,可是,正因为它的“真实”,才让人信服,才引起了读者共鸣。

当时,刚好习近平主席强调要“把立德树人作为根本任务”,我听了感到非常振奋!这是实现民族振兴的治本之策啊!许多读者认为我的“家训”是对习主席号召最具体的响应!——我特喜欢这个评价!

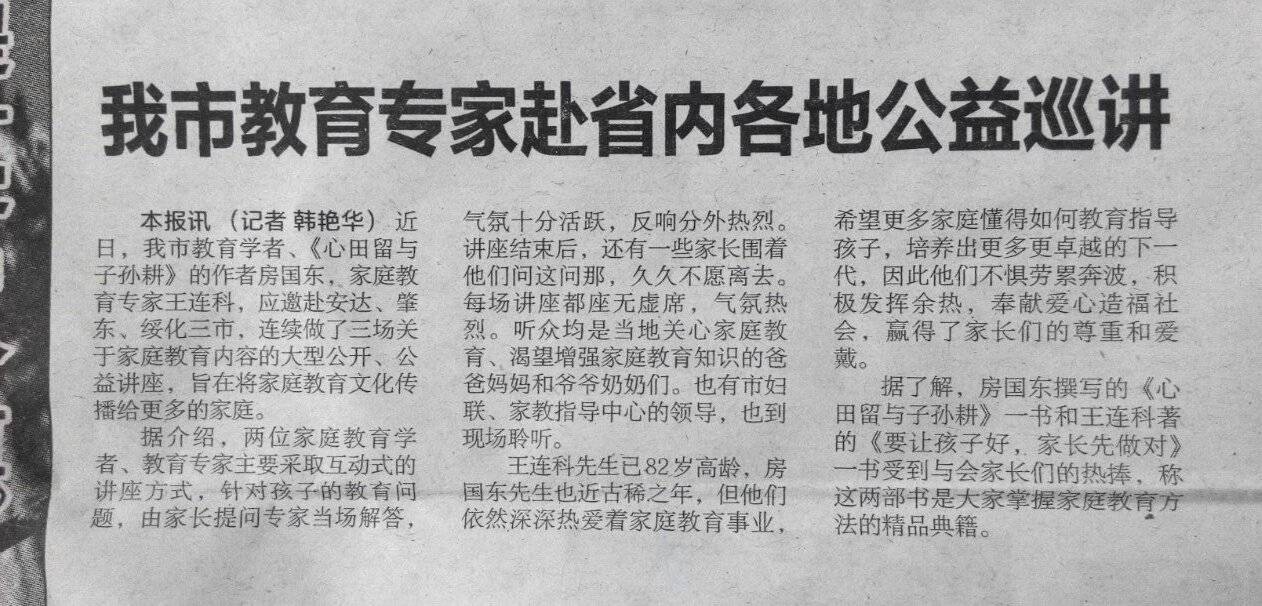

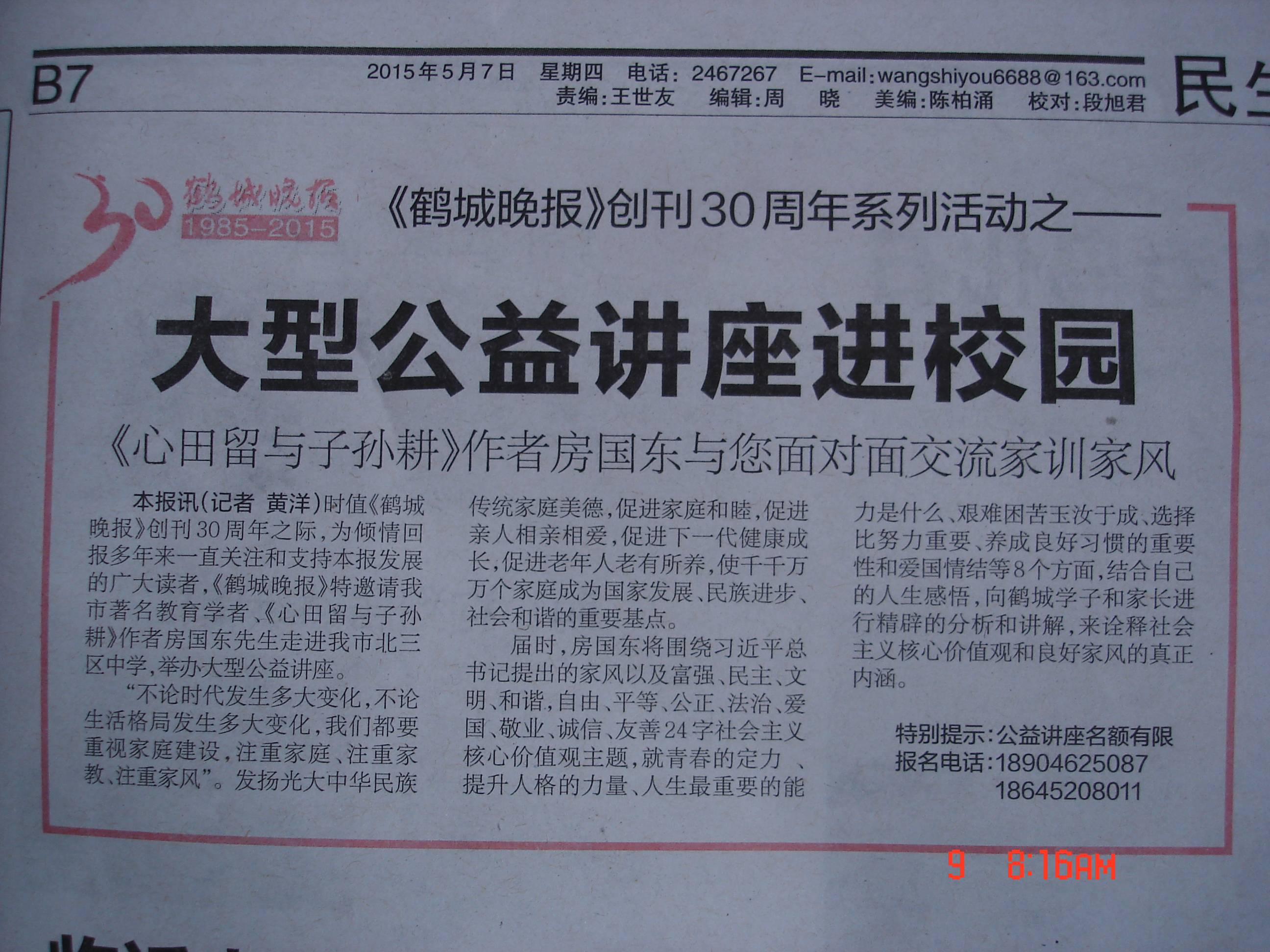

由于我出版了一部当代传世家训《心田留与子孙耕》,引起了一些社会团体和个人对我的关注。因此,使我有机会更多接触家长、更多听到家长们的呼声、更多感受到家长们的困惑。开始认识到,中国要有好孩子,当务之急是提升家长。2017末,齐齐哈尔市外国语学校董事长孙洪光同志,因为看到我的书(《心田留与子孙耕》),跟我探讨家庭教育方面的问题,于是,力邀我到外国语学校做家校合作管理委员会主任,兼做“家长学校”校长。“周五家长课堂”在我手举办46期。当我得以系统持续地在一个相对稳定的“家长课堂”传播家庭教育理念的时候,相较于那种随机性、游走式“家庭教育”传播方式,我感受到了“家长课堂”应该是家庭教育不可或缺的选项。

家长课堂是实施家庭教育的重要载体。

家庭教育的重要性决定了家长课堂的重要性。

习近平主席特别强调“我们都要重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风”的问题。只有每一个家庭都既承担起“帮助孩子扣好人生的第一粒扣子,迈好人生的第一个台阶”的重担,又承载起帮助孩子“在为家庭谋幸福、为他人送温暖、为社会作贡献的过程中提高精神境界、培育文明风尚”的重任,这样家庭培养出来的孩子才能够在“自觉承担家庭责任、树立良好家风”以及为社会作出有益贡献等方面打下良好的思想基础、品德基础和人格基础。

而实现中华民族伟大复兴,不仅仅表现在经济、科技、国防,最重要的是中华民族道德、精神、文化的复兴。而这个根本复兴,希望在孩子身上。而家长教育做得是否到位,决定着民族的希望和社会风气如何。

所以,要拯救社会风气,就要先拯救孩子,要拯救孩子,必须从提升父母开始。习近平主席正是从这个战略高度强调家庭教育的重要性。

家庭教育作为现代国民教育的三大支柱之一,对于未成年人思想道德和人格的形成与发展所起的作用具有基础性、关键性和根本性。

重视家庭教育,由来已久。仅从近代看,清朝光绪年间(1904)就颁布过《蒙养院及家庭教育法》;民国年间(1940)颁布过《推进家庭教育办法》19条,第一条就规定“各级教育行政机关应督导各级学校、社会教育机关及文化团体、妇女团体,按照本办法之规定,积极推行家庭教育。”

2000年12月14日,《中共中央办公厅国务院办公厅关于适应新形势进一步加强和改进中小学德育工作的意见》中就明确提出“各级党委和政府要关心和支持家庭教育,各级教育行政部门要承担组织和指导家庭教育的责任。各级工会、共青团、妇联等群众团体要开展丰富多彩的家庭教育活动。”相继出台了《全国家庭教育工作“十一五”规划》等一系列重要文件。

近期《人民日报》载文指出“教育改革要从家长教育开始”。

家庭教育,家校合作,在发达国家同样得到重视。

《美国2000年教育目标法》第八条提出:“所有的学校都要促进他们与家长的伙伴关系,使家长更积极地参与促进儿童社会知识、文化知识和培育情感的活动。”

英国1998年通过立法,宣布建立家长协会制度。

日本的家长协会组织则是二战后,半强制性地成立起来的。如今日本每个学校每位家长都是家长协会成员,

这些国家和地区的家校协作,不仅有完善的制度,而且有具体明确的法律保证。使得家长和学生有参与学校教育的权利,并促进学校、家庭、社区的协同教育能够很好地落实。

习近平在《在会见第一届全国文明家庭代表时的讲话》(2016年12月12日)中强调:“希望大家注重家庭。家庭是社会的细胞。家庭和睦则社会安定,家庭幸福则社会祥和,家庭文明则社会文明。历史和现实告诉我们,家庭的前途命运同国家和民族的前途命运紧密相连。我们要认识到,千家万户都好,国家才能好,民族才能好。”

家庭教育,将成为我国21世纪超越家庭、超越学校、形成大育人格局的战略问题,是一个不容忽视的战略制高点。我充分相信,我们国家一定会在这方面立法,用法律规范和促进家庭教育的进程。而家校合作,是践行这一战略的有机组成部分。

家庭教育的缺席,令学校教育(尤其是基础教育)“疲于奔命”。家长缺席孩子的教育,对自身角色认知不到位,将大大不利于孩子的教育与成长。

从另一个方面反思,如今爷爷奶奶辈的,是在“十年动乱”中“破四旧”的氛围中长大的,对“仁义礼智信”“温良恭俭让”这些优秀传统理念不屑一顾,改革开放中往往“为了票子,忘了孩子”,他们自己忽略了孩子教育,导致如今爸爸妈妈辈的,也不懂怎样做合格的父母。当他们又有了孩子,在两辈“教盲”的溺爱下,往往造成当前这代“熊孩子”现象。

由此,我意识到,望子成龙或望女成凤虽然是普遍的期待,但是,没有家庭的改变和家长的提升,往往事与愿违。

我在齐齐哈尔外国语学校46期家长课堂,经常有专家就家庭教育的难点、热点问题进行讲解,有家长咨询,有现场互动,生动活泼,联系实际,深受家长欢迎。原来,许多家长都好埋怨孩子不争气,通过学习,知道了自身提高的重要性,明白了如何处理好家长关爱、指导和当好榜样的关系,进一步加深了老师和家长间理解,使学校呈现空前和谐和向上的氛围。许多家长慨叹:“想不到,我自己改变后,孩子也变了!”有的老师欣喜地跟家长说:“感谢您的配合,你的孩子最近进步很大!”

由于利用“周五家长课堂”这种好形式,为渗入家庭教育开辟了捷径,为构建新型家庭关系、父子或母子关系,为孩子心理健康发展,为构建家长与老师的和谐关系,甚至为提升学校教学和管理水平,收到事半功倍的效果。

由此我想,强化家庭教育,需要一种有效形式。在全国开展一次以提升父母阶层为使命的“孟母工程”,非常必要啊!

《提升人格的力量》作者 房国东

-

·国家广播电视总局为中大视界文化传媒产业有限公司颁发广播电视节目制作经营许可证2024-09-15

-

·春节是全人类共同的文化遗产2025-02-06

-

·共庆新春佳节 促进文明互鉴2025-02-06

-

·淘一本好书开启新年,庙会旧书摊人气旺2025-02-06

-

·中国国际新闻杂志社设立东坡文化院暨“精忠报国”之深圳东坡文化行活动正式开启2026-02-07

-

·2026 AI智能应用论坛落幕 乐订坊以 “国学 + AI” 构建赋能新生态2026-02-01

-

·郦道元文学院签约作家武新才应邀出席天津留学生 新春互动活动当场挥毫泼墨传递中国传统书法艺术2026-01-18

-

·骏马踏春启新程 乡情聚力谋发展——石家庄阜平商会2025年度会员大会圆满举行2026-01-15

-

·安阳殷都: 党建引领“三网”覆盖推进扶残助残精准服务不落一人2026-01-13

-

·河南安阳:爱心集结暖冬日 多方携手情系福利机构2026-01-02